Около 50% всех фильмов в истории погибли. Киноплёнки разрушались от механических воздействий, воды и огня, их выбрасывали, теряли и даже перерабатывали. Восстановление утраченного кино — кропотливая работа, иногда занимающая годы: от дореволюционных хроник остаются исцарапанные негативы, оригиналы оказываются в архивах на других континентах под изменёнными названиями, а в иных случаях от картины сохраняются только звуковые дорожки или документы — афиши, рецензии или упоминания в мемуарах.

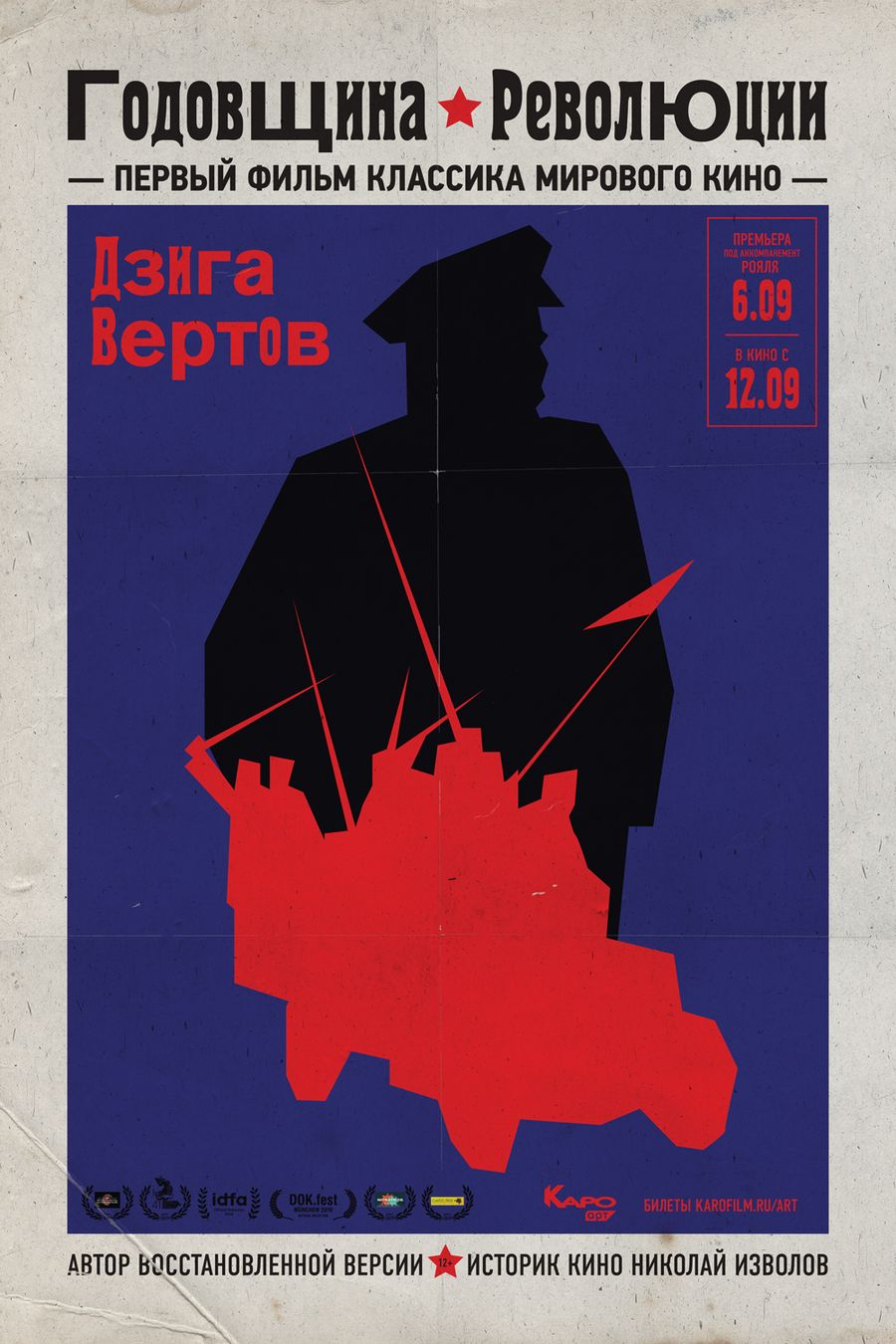

По случаю «футуроспективы» реконструированных работ легендарного режиссёра Дзиги Вертова мы поговорили с киноведом Николаем Изволовым, который уже много лет восстанавливает дореволюционное и раннесоветское кино. Николай Анатольевич рассказал об утраченных фильмах и детективной киноархеологии, а также о том, почему в послереволюционной России достать плёнку для съёмки было настолько сложно, что иногда приходилось обращаться лично к Ленину, каким образом возрождают погибшие картины, можно ли самостоятельно реконструировать кино без бюджета и команды, из-за чего сложно хранить плёнки, как через сто лет после создания никому не известная «Годовщина революции» Вертова собрала на премьерном показе толпу зрителей и почему они чуть не подрались прямо в зале.

Про увлечение дореволюционным кино, тайну документов и политические перепалки на показе Дзиги Вертова

Когда мы учились во ВГИКе, мы изучали и смотрели фильмы классиков: Пудовкина, Кулешова, Эйзенштейна, Довженко и, конечно, Дзиги Вертова. Нам, студентам, даже в голову не приходило, что к ним можно как-то прикоснуться, а тем более что-то сделать с материалом, который от них остался. Они были как египетские сфинксы, неприкасаемые божества. Но жизнь не стоит на месте: мне пришлось много работать в архивах, где хранятся фильмы, и я стал узнавать, какие проблемы с этим связаны. В конце концов, мной овладела идея восстановления пропавших фильмов.

Я работал с дореволюционным кино, игровыми фильмами, документальными. Лет пять-шесть назад мне пришлось всё больше заниматься Дзигой Вертовым — к тому времени уже вышел двухтомник его работ, стали появляться другие публикации. Прошла большая ретроспектива Вертова в 1996 году в Музее кино, где я тогда работал. В 2017 году отмечалось столетие Октябрьской революции, и по этому поводу происходили всевозможные научные конференции. На одной из конференций во ВГИКе моя коллега Светлана Ишевская в своем докладе показала документ, который она нашла в РГАЛИ в фонде Владимира Маяковского. Фонд был исследован филологами от и до, но никто из них до Светы не обращал внимание на документ, который назывался «Перечень сцен картины-хроники ГОДОВЩИНА РЕВОЛЮЦИИ Кино-комитета Народного Комиссариата Просвещения» и содержал в себе несколько сотен надписей. Как только я увидел этот документ, то понял, что многие из надписей мне знакомы, а значит, фрагменты этого фильма уже попадались мне в руки. Тогда у меня возникла идея тотально прочесать все материалы 1917–1918 года и посмотреть, какие из них совпадут с этим лекалом, которое показала Светлана. Я так и сделал. Пошел в архив, поднял документы и сначала по монтажным листам, потом на плёнке, установил последовательность эпизодов и свёл их вместе.

Этот большой фильм Вертова, состоявший из 12-ти роликов, был разделен на 12 учетных номеров, которые разошлись по архиву. Моей задачей было собрать их заново. У меня было странное чувство, когда я брал разрозненные материалы, а фильм вдруг на глазах оживал; становилось понятно, почему фрагменты фильма были неправильно описаны, понятны сюжетные повторы, смысловые соединения. Это очень волнующий процесс и испытать эти ощущения чрезвычайно приятно.

Работа заняла не так много времени. Светлана показала документ в ноябре 2017 года, а уже летом следующего года работа была закончена и осенью 2018 года, ровно через сто лет после возникновения, фильм был показан на крупном международном фестивале документального кино (IDFA) в Амстердаме. Тогда «Годовщину революции» показывали в огромном старинном кинотеатре 20-х годов. Он был забит полностью, и после показа публика минут десять аплодировала. Я такого раньше никогда не видел на показах документального кино. Потом и у нас в стране, и почти везде, где я его показывал, были аншлаги. «Годовщина» 4 недели продержалась в коммерческом прокате, что для фильма столетней давности, документального, никому доселе неизвестного — это рекорд. Это событие беспрецедентное.

Что интересно, на показах Московского кинофестиваля всё прошло очень чинно. А вот на премьерном показе КАРО.АРТ в огромном зале кинотеатра «Октябрь» вдруг прямо во время просмотра возникла перепалка среди зрителей. Кто-то из них оказался монархистом, кто-то либералом, кто-то коммунистом. Я такого эффекта не ожидал и не думал, что через сто лет люди до сих пор способны, просматривая старые материалы, испытать политические эмоции. Правда, после окончания просмотра ничего страшного не случилось, зрители не пошли в рукопашную. Меня, кстати, удивило и то, что последняя газета, которая написала про премьеру «Годовщины революции» была газета «Правда», газета коммунистической партии.

Сейчас я работаю над фильмом Вертова «История Гражданской войны». Мне пришла в голову мысль: раз сохранился фильм 1918 года, то почему бы не сохраниться фильму 1921-го года? Шансов ведь ещё больше, раз фильм ближе к нашему времени. Но оказалось, что дело обстоит совершенно иначе. У «Годовщины революции» было порядка 25 копий, а вот с «Историей Гражданской войны» другая ситуация. Он был сделан в июне 1921 года к Третьему конгрессу Коминтерна и, как я понимаю, не планировался для широкого проката. Кинопленки в стране совсем не было и Вертов, по всей вероятности, склеил только одну копию. Значит, и шансов на сохранность у этого фильма было несравнимо меньше.

Я сейчас продолжаю заниматься этим фильмом и пока ещё не написал статью о том, как происходило восстановление, потому что работа не закончена. И она шла совершенно по-другому, гораздо дольше, более трудоёмко, требовалось больше доказательной аргументации. Я считаю, что удалось восстановить очень большую часть фильма в том виде, в каком его сделал Дзига Вертов. Надеюсь, премьера состоится уже в этом году. Хотя я, памятуя о показах «Годовщины революции», честно говоря, побаиваюсь показывать фильм о Гражданской войне. Общество в разных странах сейчас испытывает тенденции к противостоянию и подливать масла в огонь не хочется. Фильм, который говорит о победе одной из сторон в Гражданской войне вряд ли поспособствует примирению. Тем не менее, исторический факт должен быть восстановлен. Я к этому отношусь как доктор. Пациент должен быть вылечен, а как он себя поведет по окончании процедур, мы предсказать не можем.

На самом деле, это не первый раз, когда кино Вертова вызывало сильную реакцию. Его фильмы часто наталкивались на непонимание начальства и быстро снимались с проката. Всё дело в том, что он никогда не снимал фильм по заранее заготовленному плану, он ловил ускользающую жизнь, спонтанные моменты, в то время как обычное кино комбинирует искусственные конструкции, имитирующие настоящую жизнь, чтобы зритель в нее поверил. Поэтому Вертову было сложно работать, его тип работы никого из начальства не устраивал. Ведь как можно всё время держать на киностудии режиссера, бюджет фильмов которого нельзя просчитать? Но всё, что мы планируем в документальном кино, либо никогда не сбудется, либо сбудется, но совсем не в таком варианте. И чтобы поймать момент ускользающей действительности, нужно приложить много усилий. В этом есть момент не только своеобразного «любительства», но и точного профессионального расчета.

Про потерю фильмов, удивительные находки за границей, оцифровку и проблемы хранения

Если бы фильмы качественно хранились, то их и не нужно было бы восстанавливать. Но дело в том, что в архив фильмы поступали уже далеко не в идеальном состоянии. Они терялись, их названия отрывались, они поступали на склады не в укомплектованном виде, а новых копий никто не печатал. Некоторые из них производились во время Гражданской войны, и ситуация не способствовала сохранению фильмов. В то время они печатались малыми тиражами, потому что плёнки в России не было: свою не производили, а импортная была недоступна. Чтобы получить сто метров плёнки на съемку иногда требовалось даже личное разрешение Ленина.

Начало фильма и его конец часто бывают оторванными, потому что когда вы перематываете пленку на монтажном столе, то у вас портятся в первую очередь концы пленки. Из-за этого возникает проблема с каталогизацией, а чем точнее и грамотнее составлен каталог, тем проще работать исследователям. А если фильм поступает без названия, без начала и конца, то как вы его каталогизируете?

Если бы «Годовщина революции» была описана в архиве как целый фильм со своей сквозной нумерацией, подзаголовками, то он бы не был «утрачен». И большинство современных «находок» базируются на том, что все эти фильмы были когда-то неправильно описаны и оформлены. Но в 1920-30-е годы ещё не было специализированных заведений, которые готовили бы киноархивистов, не было технических требований и стандартов.

Поэтому нельзя требовать от людей того времени, чтобы они составили каталог в том виде, который удовлетворил бы нас сейчас.

К тому времени, когда появились первые государственные архивы, кино существовало уже порядка 30 лет, и далеко не все фильмы дожили до этого момента. Российский архив кинофотодокументов (РГАКФД) официально возник в 1926 году, а других государственных архивов просто не было. Частные же архивы существовали при компаниях, и хранили они только те фильмы, которые произвели. А если фильм уже снят, уже прокатан, продан, если он уже никому не нужен, то зачем его хранить? Вот их и не хранили. Частные компании разорялись, права перекупались, менялись законы. Весь этот процесс был непростым, но в итоге были созданы государственные архивы и международная организация архивов FIAF. В советское время существовал закон об обязательном экземпляре: по окончании производства фильма исходные материалы с официальными документами поступали в государственное хранилище. Поэтому Госфильмофонд России — это именно фонд фильмов, а не случайная коллекция.

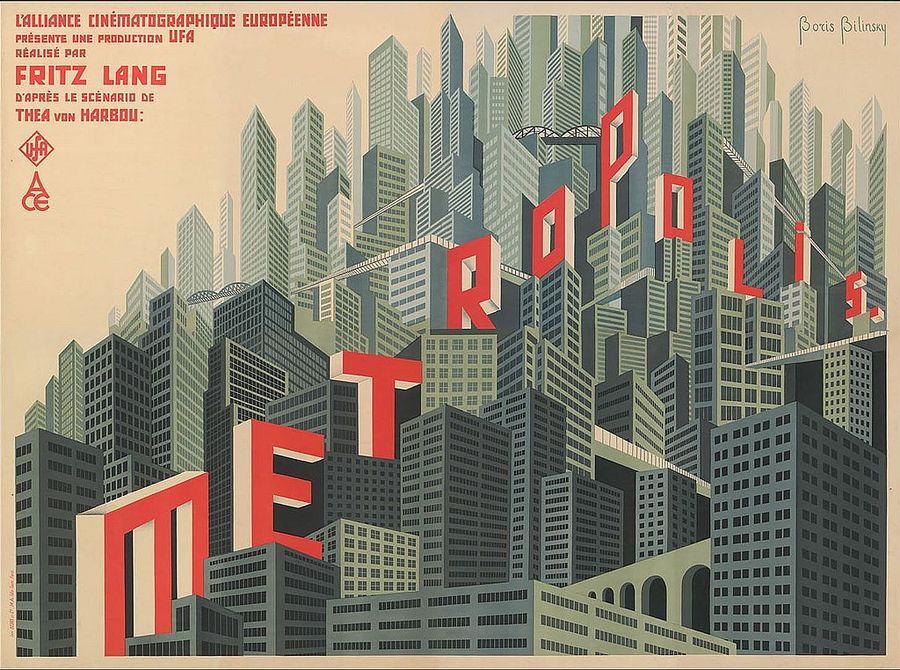

Иногда утерянные фильмы находятся за границей, и архивы ими обмениваются. Идентифицировать фильм, который попал в иностранный архив и там был каталогизирован на другом языке с другим названием очень трудно. Поскольку кино, особенно немое — транснациональный продукт, было достаточно переклеить надписи, чтобы, например, английский фильм становился немецким или итальянским. Русские фильмы могли не сохраниться в России, но сохраниться во Франции. Например, мы с моим коллегой Сергеем Каптеревым нашли в национальном архиве Чехии несколько фильмов, которых не было у нас в России: «Афганистан» документального классика Владимира Ерофеева, «Гопак» знаменитого ленинградского экспериментатора Михаила Цехановского. В Буэнос-Айресе нашелся фильм, сделанный на ленинградской студии режиссером Евгением Червяковым «Мой сын», который там сохранился с испанским названием «Сын другого», но без указания автора. Его помогли идентифицировать наши коллеги Юрий Цивьян и Петр Багров. Там же, в Буэнос-Айресе, в 2008 году был найден наиболее полный вариант знаменитого фильма «Метрополис» режиссера Фрица Ланга, поисками которого занимались исследователи творчества Ланга на протяжении нескольких десятилетий.

Архивы не всегда восстанавливают именно те фильмы, которые интересуют публику. Иногда это делают для выполнения совместного проекта, заполнения исторических лакун. И, вообще-то говоря, архивы обязаны хранить, но не обязаны восстанавливать фильмы. Ведь для этого нужны отдельные бюджеты, деньги. Если вы госструктура, то вы получаете бюджет на то, чтобы хранить фильмы (а это технически сложная процедура — сюда входит и оборудование, и помещения, и обучение квалифицированных кадров, и многое другое), которые, возможно, никогда никому и не понадобятся. Исследователи в архиве работают лишь с 10-15% того, что там хранится. Но откуда мы знаем, как повернётся история? Возможно остальные фильмы понадобятся кому-то через десять-двадцать лет.

У архивов к тому же есть странный парадокс: то, что очень хорошо охраняется, как правило, труднодоступно, а то, что легко доступно, очень сложно сохранить. Поэтому чем реже архив открывается для публики, тем лучше в нем всё сохраняется. Выходом из этой ситуации стали цифровые технологии: теперь можно хранить исходник в оригинальном виде, как бесценную рукопись, а отсканированный дубликат может быть доступен всем желающим. Можно даже отсканировать все фильмы и выложить в интернете для всеобщего обозрения.

Но далее возникают вопросы: кто заплатит деньги, чтобы сканировать такое огромное количество фильмов? Где их хранить? Что будет с цифровыми технологиями через пять лет? Посмотрите, как изменились технологии за последнее время. Ещё десять лет назад я пользовался компьютером, который захватывал цифровой сигнал с бытовых цифровых камер в реальном времени, но это был сигнал 720×576, или SD-качество, как теперь его называют. Представьте, что десять лет назад все архивы мира потратили бы, допустим, сто миллиардов и перевели бы свои пленки в формат SD. Теперь пришлось бы перевести их в формат HD и потратить ещё сто миллиардов. А через пять лет, например, стандартом станет 4К и что, опять все фильмы пересканировать и переоборудовать архивы? Это сложный вопрос. Единственное, что понятно — исходные пленки нужно хранить до тех пор, пока это возможно.

Ещё один интересный вопрос. Начиная с 1990-х годов многие материалы для телевидения снимались на цифровые носители. Как быть с ними — хранить на оригинальных носителях или переводить их в другие форматы? Если вы снимали на VHS, то и хранить, наверное, нужно на VHS. А где гарантии, что VHS-плёнки не разрушатся через пять-десять лет? Наверное, должны быть какие-то новые формы хранения, но для этого их нужно стандартизировать, провести какие-то совместные научные конференции и выработать законодательные акты.

Про историю и технологию восстановления фильмов, вечную проблему копии и оригинала и детективную киноархеологию

Решение о том, какой фильм реконструировать принимается специалистами. Только киновед, учёный может быть организатором этого процесса — заказ сверху невозможен. Другое дело, что для того, чтобы такую работу сделать, её нужно сформулировать внятно и предложить тому, кто мог бы ее профинансировать. Это может быть государство или частный инвестор — в таком случае сходятся интересы исследователей и тех, кто может продвигать фильм для широкой публики. Какую-то простую вещь можно сделать и самостоятельно. Я, например, сделал много таких маленьких работ для студентов, чтобы показать им вещи, которые иначе они просто не увидят.

Вообще, процесс восстановления происходил всегда, просто это делалось на разном уровне. В 60-е годы выходили «Мать» Пудовкина, «Веселые ребята» Александрова в новых редакциях — и это так называемое восстановление. Зачем-то в «Веселых ребятах» переозвучили Леонида Утёсова. Понятно, что «Мать» Пудовкина выпустили к 50-летию Октябрьской революции, поэтому немного вставили пафоса в титры. Но назвать это восстановлением трудно — это была скорее перелицованная, модернизированная копия. Процесс восстановления зависит от множества факторов: воли исследователя, финансовой возможности, технологического уровня, авторского права. Каждый раз это игра с разным количеством исходных данных.

Когда мы говорим, что «восстанавливаем фильмы», то немного лукавим.

В каком виде мы их восстанавливаем? В том виде, в каком они были созданы когда-то, в том виде, в каком его хотел видеть автор, или в том, в каком его изрезал продюсер и выпустил в прокат? А если это немое кино, то какова должна быть скорость проекции, а был ли фильм раскрашен, а какой музыкой его озвучивали? Понятно, что учёные проводят исследования, пишут статьи и приходят к консенсусу относительно корректности того или иного способа обработки. Тем не менее, когда мы говорим, что выпускаем восстановленный фильм, каждый раз нужно смотреть легенду этой истории. Как у археологов. Когда они производят раскопки, они составляют план, как лежал каждый артефакт, на какой глубине по отношению друг к другу. Точно также и любой акт восстановления фильмов, на мой взгляд, должен сопровождаться детальным описанием того, что было сделано с материалом, на каком основании, по каким логическом рассуждениям, какие технологические приемы для этого применялись. Только тогда можно обсуждать, сделана эта работа корректно или нет.

Понятие оригинала и копии очень важно для технических искусств. Например, что считать оригиналом в гравюре? Тот оттиск, который мы рассматриваем, или ту доску, которую протравил печатник? Что можно назвать оригиналом книги — макет, который склеил художник в издательстве или тиражный вариант, который мы смотрим в магазинах? В кино возникает вопрос, считать ли негатив оригиналом? Операторы, кстати, когда печатали позитивные копии, составляли паспорт фильма, чтобы какие-то планы напечатать более плотно, а где-то поработать с контрастами. В этом смысле оригиналом можно считать те позитивные копии, которые были отпечатаны под надзором автора, и позитив может быть более ценен, чем негатив, потому что в нём уже исправлены недостатки. Но позитивные копии выгорают, царапаются.

Бывают ситуации, когда у нас есть очень плохого качества позитивный экземпляр, отпечатанный в оригинальное время, и при этом есть негатив того же фильма, не прошедший техническую паспортную процедуру, но в хорошем состоянии. Как нам быть? Составлять техпаспорт за покойных авторов? Печатать с негатива или использовать очень плохого качества позитив?

Если в фильме есть обрывы и нехватка каких-то фрагментов, то восполнить их нечем, особенно, если речь идет об игровом кино. В этом случае никакие «дорисовки» невозможны. Теоретически можно только найти в архивах других стран копии фильма, где сохранились недостающие куски и вставить их на место. А вот в случае с документальными фильмами, сделанными «монтажным» способом из старой хроники, дело обстоит не так безнадежно. Поскольку документалисты часто используют в своём кино материалы из других фильмов, то есть надежда, что утраченные куски могу найтись в другом месте, например, в фильме более позднего времени. Однако это нужно каждый раз документировать и аргументировать — мне приходилось так поступать и при восстановлении фильма Вертова «Годовщина революции», и в текущем проекте «История Гражданской войны», это тоже его фильм.

Работа по восстановлению не так проста и близка к криминалистической. Иногда приходится использовать разнородные группы аргументов. Когда показания совпадают, то можно говорить о том, что какой-то вывод правильный. Я не устаю повторять, что от каждого фильма остается разный набор руин и методология восстановления каждый раз разная.

Кино не знает вариантов, кино знает только историю утрат.

Мне эта работа очень нравится. Она и археологическая, и детективная одновременно. В ней много интересных нюансов, которые заставляют держаться в тонусе, в охотничьем поиске. В своё время мне студенты даже сказали: «Николай Анатольевич, да вы прямо как Индиана Джонс».

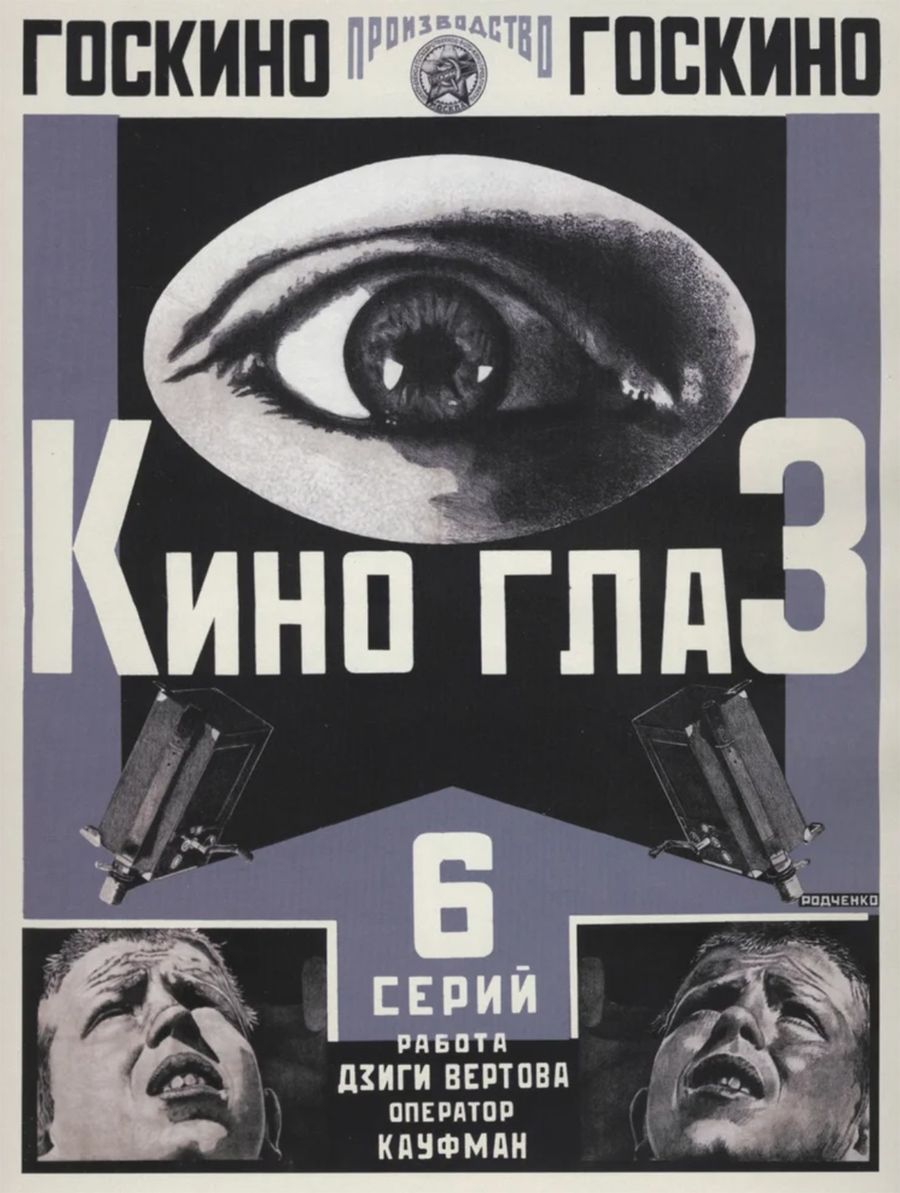

Реконструированный фильм «Годовщина революции», а также другие редкие киноработы 1910-1920-х годов можно будет увидеть на футуроспективе «Киноглаз. Киноки. Вертов», которая пройдёт с 20 по 30 мая в Москве и с 3 по 10 июня в Петербурге.